実施概要

調査目的

じんラボは現在、透析をはじめる方向けのライフガイドブック「患者がつくった透析のほん」を制作中です。

「透析導入時に不安を募らせる方が多くいる現状を何とかしたい」、「患者とそのご家族の導入時の不安を少しでも減らして、早く自分らしい透析生活を送ってもらいたい」など、患者だからこそ同じ患者に伝えられることは何かを第一に考え、不安に寄り添うガイドブックを目指しています。

その一環として、透析患者の日常と自己管理の工夫について実態調査を行いました。

| 調査方法 | WEBアンケート |

|---|

| 調査エリア | 全国 |

|---|

| 調査対象 | 透析患者 男女年齢不問 |

|---|

| 調査期間 | 2018月12月10日(月)〜12月17日(月) |

|---|

| 有効回答数 | 117名 |

|---|

調査対象詳細

| 性別 |

| 男性 |

70 |

59.8% |

| 女性 |

47 |

40.2% |

| 年代 |

| 〜29歳 |

1 |

0.8% |

| 30〜39歳 |

10 |

8.5% |

| 40〜49歳 |

42 |

35.9% |

| 50〜59歳 |

45 |

38.5% |

| 60〜69歳 |

14 |

12.0% |

| 70〜79歳 |

5 |

4.3% |

| 透析歴 |

| 1年未満 |

12 |

10.3% |

| 1〜2年 |

10 |

8.6% |

| 3〜5年 |

13 |

11.1% |

| 6〜10年 |

28 |

23.9% |

| 11〜20年 |

28 |

23.9% |

| 21〜30年 |

19 |

16.2% |

| 31年以上 |

7 |

6.0% |

1. あなたの透析中の現状を教えてください

(Q1-1)透析時、あなたが透析室(ベッド)にいつも持参するものを教えてください

(n=117:複数回答 回答数=818)

※貴重品、携帯電話・スマートフォンを除く

| 1 |

|

イヤホン、ヘッドホン |

106 |

| 2 |

|

パジャマ等の透析ウェア |

89 |

| 3 |

|

バスタオル |

87 |

| 4 |

|

タオル |

84 |

| 5 |

|

止血ベルト |

83 |

| 6 |

|

スリッパ |

73 |

| 7 |

|

マスク |

72 |

| 8 |

|

あめ、ガム |

41 |

| 9 |

|

タブレット端末(Ipad など) |

31 |

| 10 |

|

防寒・冷房対策グッズ(カイロ、湯たんぽ等) |

29 |

| 11 |

|

飲み物 ※1 |

29 |

| 12 |

|

本、雑誌、マンガ |

24 |

| 13 |

|

音楽プレーヤー(Ipod など) |

16 |

| 14 |

|

お菓子(あめ、ガム以外) |

15 |

| 15 |

|

お弁当 |

10 |

| 16 |

|

孫の手 |

7 |

| 17 |

|

パソコン |

5 |

| 18 |

|

ゲーム機器 |

4 |

| 19 |

|

ポータブルDVDプレイヤー |

3 |

20 |

|

ラジオ |

2 |

21 |

|

何も持参しない |

1 |

22 |

|

その他 ※2 |

7 |

| ※1「11 飲み物」の種類 |

|---|

お茶(17)、水(6)、麦茶(4)、果汁飲料(2)、コーラ(1)、午後の紅茶(ストレート)(1)

コーヒー(1)、アイスカフェオレ(1) |

| ※2「22 その他」の詳細 |

|---|

ティッシュペーパー(2)、毛布(2)、枕(2)、敷きパッド(1)、腕用枕(1)

マグカップ(1)、ぬいぐるみ(腕用枕に使用)(1) |

(Q1-2)あなたの透析中の過ごし方を教えてください

(n=117:複数回答 回答数=402)

| 1 |

|

寝る |

95 |

| 2 |

|

テレビを観る |

70 |

| 3 |

|

ネットサーフィン |

54 |

| 4 |

|

SNS、ブログへの投稿 |

41 |

| 5 |

|

医療者と会話 |

32 |

| 6 |

|

本、マンガ・雑誌を読む |

26 |

| 7 |

|

映画・動画鑑賞 |

26 |

| 8 |

|

仕事 |

11 |

| 9 |

|

運動 |

11 |

| 10 |

|

勉強 |

9 |

| 11 |

|

ラジオを聴く |

8 |

| 12 |

|

その他 ※ |

19 |

| ※「12 その他」の詳細 |

|---|

音楽鑑賞(9)、ゲーム(5)、空想(2)、落語を聞く(1)、もぐもぐタイム(飴、グミ等)(1)

他の患者の自分勝手な話を聞く(1) |

透析時間は基本的にリラックスタイム

透析中は「寝る」という方が8割を超え圧倒的に多数です。次に多い過ごし方「テレビを観る」のに不可欠な「イヤホン、ヘッドホン」が、透析室に持参するものの1位というのは納得の回答でした。

テレビに限らず、透析室ではイヤホン・ヘッドフォンを使用して音が出ないようにするのがマナーです。マナーを守り、自分なりのリラックスタイムを過ごす工夫が、透析時間を持て余さないコツかもしれません。

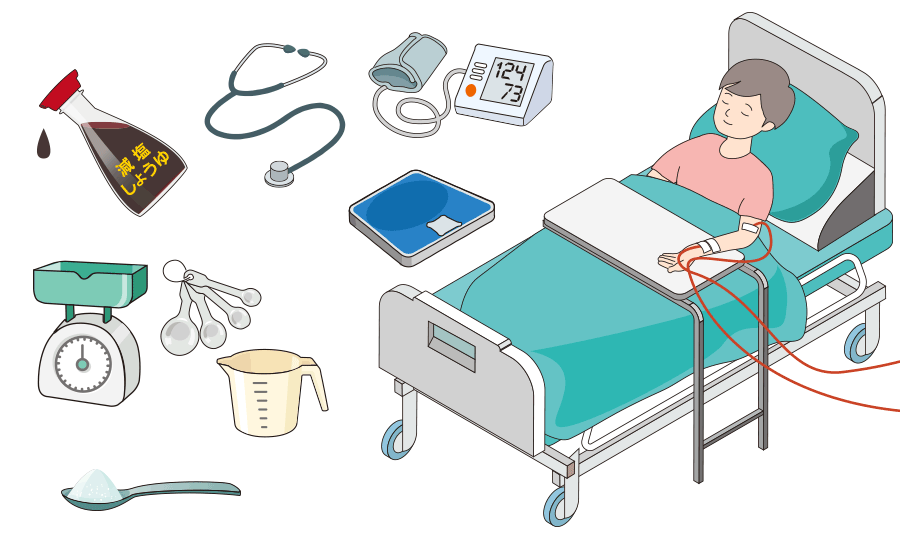

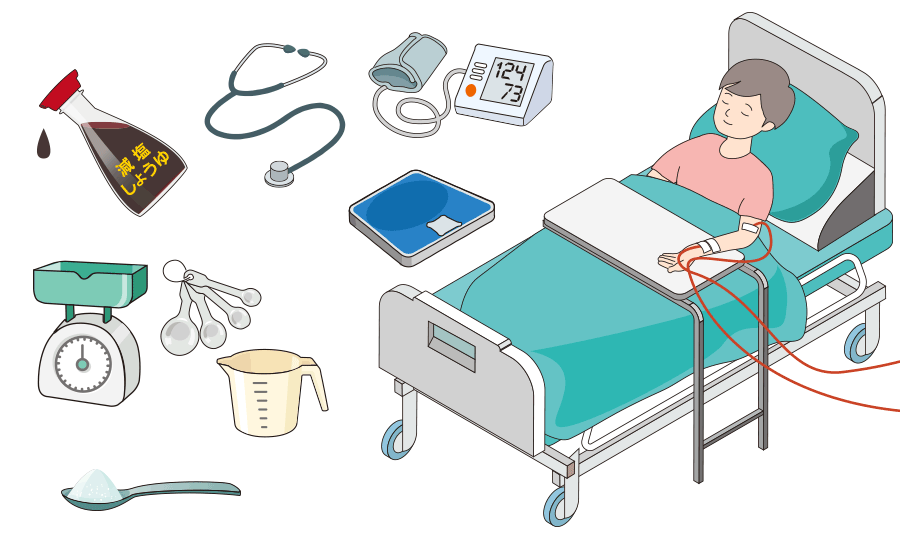

2. あなたの自己管理の工夫を教えてください

(Q2-1)日常の調理の工夫(n=117:複数回答 回答数=282)

| 1 |

|

調味料はできるだけ減塩タイプを使用する |

62 |

| 2 |

|

出汁や香辛料を効かせて塩分量を減らす |

53 |

| 3 |

|

食品は成分表を確認して購入する |

41 |

| 4 |

|

加工品(魚肉ねり製品、ハム・ソーセージ・ベーコン類)はなるべく使わない |

29 |

| 5 |

|

後がけ調味料は「スプレーボトル」や「つけ食べ」等で量を調整 |

24 |

| 6 |

|

サラダは生野菜を控えて、ゆでこぼしでカリウムを減らした温野菜にする |

24 |

| 7 |

|

下味はなるべくつけず食べる際に味付け |

13 |

| 8 |

|

ポン酢やドレッシングなど市販のものを使わず手作り |

5 |

| 9 |

|

調理は家族にまかせていてどんな工夫をしているか分からない |

5 |

| 10 |

|

何も工夫はしていない |

12 |

| 11 |

|

その他 ※ |

14 |

| ※「11 その他」の詳細 |

|---|

- 塩分を意識する(1)

- 汁物は飲まない(1)

- 汁ものは少なく 便秘に良い食べ物(1)

- 自分で調理する(1)

- 低リン米、味噌汁にお湯を入れて塩分を薄める(1)

- 野菜はゆでるか水にさらす(1)

- 練り物、汁物、干物、漬物は極力食べない(1)

- 気にし過ぎないようにする(1)

- リンやカリウムが高そうなものは少しだけ食べる(1)

- 1日1食 夕食のみ(1)

- たんぱく質調整食品購入(随時)(1)

- 動物性たんぱく質と炭水化物をとるようこころがけている(1)

- ちょと高めのもので、量より味重視。外食は控える。時々は緩んで食事(1)

|

(Q2-2)外食時の工夫(n=117:複数回答 回答数=287)

| 1 |

|

塩分量の高い汁物(ラーメン、味噌汁等)は汁を残す |

87 |

| 2 |

|

透析前や曜日など食べるタイミングを決めておく |

62 |

| 3 |

|

醤油、ソース等の後がけ調味料はなるべく使用しない |

40 |

| 4 |

|

同行者とシェアして量を調整 |

37 |

| 5 |

|

自分で調味料を後がけできるメニューを選ぶ |

12 |

| 6 |

|

注文時に味付け(薄味や調味料のカット等)について相談してみる |

10 |

| 7 |

|

マイ調味料を持ち歩く |

2 |

| 8 |

|

何も工夫はしていない |

11 |

| 9 |

|

その他 ※ |

26 |

| ※「9 その他」の詳細 |

|---|

- 前後の食事と合わせて調整する(10)

- 残すなど食べる量を調整する(2)

- できるだけリンの少ないメニューを選ぶ、前後の食事と合わせて調整する(1)

- ご飯は少なめにする(1)

- なるべく揚げ物の入ってるものをえらぶ(1)

- 食事制限に対応してくれるお店に行く(1)

- 外食はほとんどしない(1)

- 基本食べたいものを少量(1)

- 塩分摂取には、気をつけるが昼に摂取し過ぎたら夜は、

- 柑橘果汁やお酢などを使って塩分調整する(1)

- 定食を選んで白ごはんにする(1)

- なるべく外食はしない(1)

- ラーメンはワリシタ少なめでと注文必然的に塩分が少なくなるので(1)

- リンやカリウムなど検査結果に合わせて選ぶ例えば、野菜の量や肉、魚の量、水分(1)

- 外食ばかりにしない残す勇気を持つ量より質のメニューで前後の食事と合わせて調整する(1)

- ファーストフードではポテトを塩なしで注文する(1)

- 牛丼などはつゆぬき(1)

|

(Q2-3)水分量管理の工夫(n=117:複数回答 回答数=223)

| 1 |

|

普段使うコップは小さいものを使用する |

47 |

| 2 |

|

毎日決められた時間に体重を測り増減を把握する |

47 |

| 3 |

|

マイ水筒を持ち歩く |

28 |

| 4 |

|

臨時の水分補給は氷を食べる |

26 |

| 5 |

|

自宅や勤務先ではマイカップを使用する |

21 |

| 6 |

|

のどが乾いたらうがいや歯磨きをする |

9 |

| 7 |

|

何も工夫はしていない |

24 |

| 8 |

|

その他 ※ |

21 |

| ※「9 その他」の詳細 |

|---|

- ペットボトルなどを利用して、1日の摂取量を把握する(3)

- 摂取した水分は、ノートに記入する(2)

- 発汗量(季節)に合わせて調整(2)

- 水分は塩気・甘味の無いものを摂る(1)

- 毎日同じ分量、それを保つ為 時間も同じ時間に!(1)

- 気になった都度体重計に乗る(1)

- ペットボトルのジュースやお茶は半分残して子供にあげる(1)

- 水は計量カップ、氷は重量を計る(1)

- ミントタブレットを食べる(1)

- まだ排尿が有るので出た分だけ飲む(1)

- 一度口に含んでから飲む(1)

- 少ない量の飲料を選ぶ(1)

- 1日1食 夕食のみ 間食しない 途中で水も飲まない(1)

- 忙しくしてなるべく不要なお茶タイムをとらない、汗をかく(1)

- 毎朝140×増加体重÷17=塩分摂取量を心掛けています、

塩分濃度計を持って歩いていお店でも図ります、

飲んだ量塩分濃度÷100=摂取塩分(1)

- 入浴時に発汗(夏場500g、冬場300g、春秋400g位)(1)

- アイスは飲まない、ホットにする、量より質で(1)

|

食事の管理は減塩がカナメ

家での調理でも外食時でも1位は減塩に関する回答でした。塩分を摂り過ぎるとのどが渇き水を飲んでしまうため、そのまま水分の摂り過ぎにつながります。水分管理の工夫もたくさん回答いただきましたが、何よりも重要なのは減塩です。

3. あなたの透析導入時の経験を振り返ってお答えください

(Q3)これから透析導入する方が導入前に揃えておいた方がいいと思うものを挙げてください(n=64:複数回答 回答数=269)

| 1 |

|

血圧計 |

109 |

| 2 |

|

聴診器(シャント音確認用) |

63 |

| 3 |

|

100g単位で計測できる体重計 |

61 |

| 4 |

|

50g単位で計測できる体重計 |

19 |

| 5 |

|

特にない |

2 |

| 6 |

|

その他 ※ |

15 |

| ※「6 その他」の詳細 |

|---|

- 計量器(スケール、カップ等)(2)

- 体温計(2)

- ゴムバンドやハンドクリップなどの運動器具(2)

- 体重・血圧等の記録用手帳(2)

- お金(1)

- 障害者手帳の申請(1)

- 書籍(透析ハンドブック―よりよいセルフケアのために)(1)

- 透析用の服(1)

- 無線で飛ばせる体重計(1)

- かご(血圧計や聴診器をまとめて入れられるもの。

置いたり持ち運ぶのに便利)(1)

- インジェクションパッド(止血用パッド付き絆創膏)(1)

- 入浴時に使う砂時計(1)

|

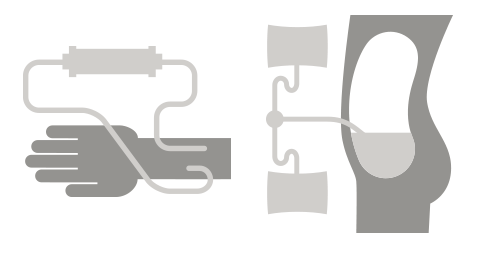

自己管理は体の測定から

「血圧計」や「体重計」で体の状態を測って自分の状態を把握します。それらを記録する手帳は自己管理はもちろんのこと医療者との情報交換にも使えます。

「聴診器」は透析患者の命綱であるシャント音をチェックするために持っておくと良いでしょう。

食事や水分を量る「はかり、計量カップ」は透析患者の食事療法には必需品です。

番外編として、先輩患者で結成した「患者がつくった透析のほん」制作委員の意見をご紹介します。穿刺部の止血に使う「止血ベルト」や「インジェクションパッド(止血用パッド付き絆創膏)」は必ず持参するそうです。体調管理の基本の体温計、減塩しやすいスプレー式調味料入れ、透析中に使う孫の手、筋力低下の防止の運動器具、自分が摂った水分の量を把握するための水筒などが挙がりました。

患者同士の情報交換の重要性

今回の調査のような先輩患者からの情報は、主治医や看護師さんなどの医療者や本などからは得ることが難しいのではないでしょうか。先輩患者の皆さんがご自身で工夫したり、患者同士の情報交換の中でで得たものなのでしょう。

これから透析を導入する方も、患者会などで実際に患者仲間に会って情報交換するもよし、じんラボのコミュニティ「しゃべルーム」を使うのもよし、積極的に患者同士のコミュニケーションを図って、快適な透析ライフを目指しませんか?