食生活研究室腎臓病・透析に関わるすべての人の幸せのための じんラボ

慢性腎臓病(CKD)と食のリテラシー【第5回】

ミネラルとのおつきあい その③骨にとって大切な多量ミネラル―カルシウム、マグネシウム、リン

2025.8.25

緑の文字の用語をクリックすると用語解説ページに移動するよ。

じんラボ をフォローして最新情報をチェック!

慢性腎臓病(CKD)と食のリテラシー【第3回】のミネラルとのおつきあい その①ミネラルことはじめでは、ミネラルという栄養素と腎臓との関係、それらの働きなどの基本的なお話を、【第4回】ではナトリウム、カリウムについて詳しく紹介しました。

今回は、骨の形成で重要な役割を果たす、カルシウム、マグネシウム、リンについてです。

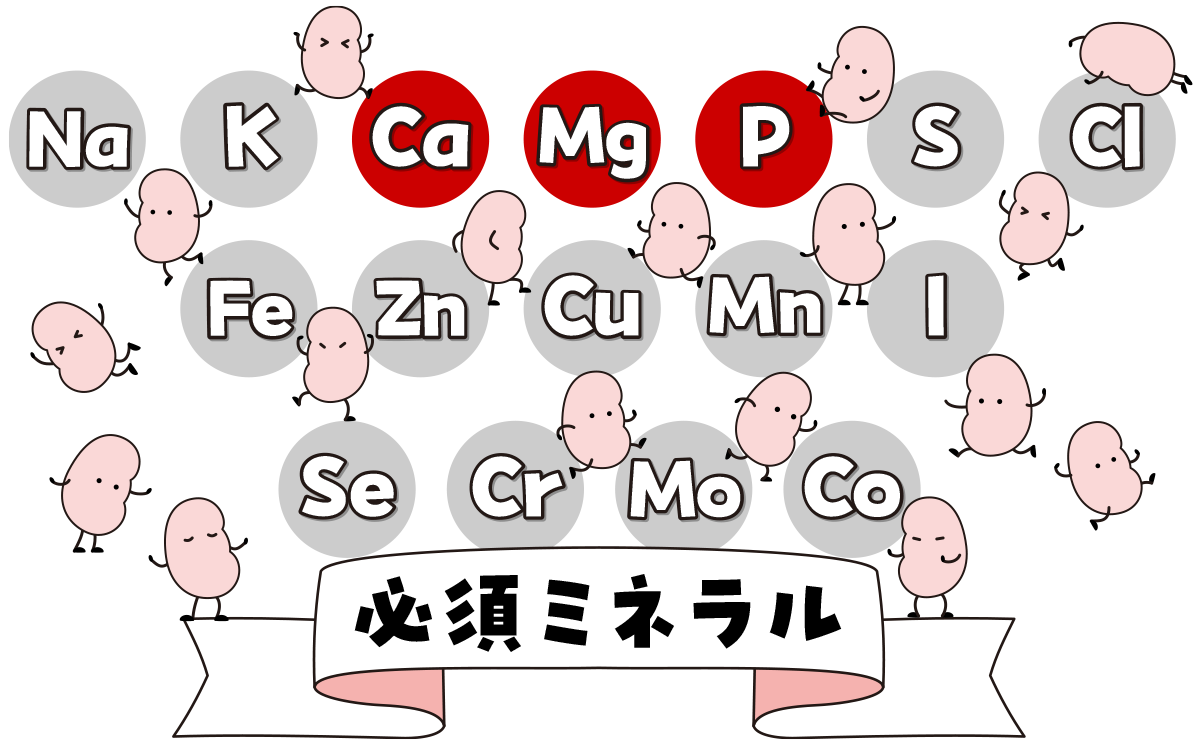

必須ミネラル一覧

カルシウム、マグネシウム、リンの関係

カルシウム、マグネシウム、リンは、骨や歯の形成に欠かせないミネラルで、互いに密接に関わっています。カルシウムとリンは骨の主要な構成成分であり、マグネシウムはその働きを調整・サポートする役割を担います。

カルシウム(Ca)

カルシウムの主な特徴と働き

カルシウムは、体内で最も多く存在するミネラルです。しかし、食事から摂取した場合の吸収率は20〜30%程度と高くはありません。

特徴

- 体には体重の1〜2%のカルシウムがある

- 99%が骨や歯の主要な構成成分として存在し、残りの1%は体液や筋肉にある

働き

- 骨や歯の構成成分

- 神経伝達に関わる

- 血液凝固に役立つ

- 筋肉の収縮に関わる

体内に入ったカルシウムは...

小腸から吸収され、血中濃度を維持しつつ骨に貯蔵されます。過剰分は腎臓から排泄されます。

CKDでのカルシウム代謝の変化

腎臓は、骨や腸と協力してカルシウムやリンのバランスを保つ大事な役割をしています。腎臓でつくられる活性型ビタミンDは、腸からカルシウムやリンを吸収し、骨を丈夫に保つために欠かせません。しかし、腎臓の機能が低下すると、まずリンを排泄しようとするホルモン(FGF23)が増え、リンの排泄がうまくいかなくなり、血液中のリン濃度が上昇します。さらに副甲状腺ホルモン(PTH)が増えることにより骨からカルシウムが血液中に溶け出します。

その結果、リンとカルシウムが結合したものが血管の壁に沈着し、血管の石灰化(異所性石灰化)を引き起こすことがあります。これにより、心筋梗塞や脳梗塞などのリスクが高まる可能性があります。

カルシウムの食事摂取量基準(mg/日)

左にスワイプすると表全体を見ることができます。

| 性別 | 男性 | 女性 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 年齢等 | 推定 平均 必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 | 推定 平均 必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |

| 0~5(月) | - | - | 200 | - | - | - | 200 | - |

| 6~11(月) | - | - | 250 | - | - | - | 250 | - |

| 1~2 | 350 | 450 | - | - | 350 | 400 | - | - |

| 3~5 | 500 | 600 | - | - | 450 | 550 | - | - |

| 6~7 | 500 | 600 | - | - | 450 | 550 | - | - |

| 8~9 | 550 | 650 | - | - | 600 | 750 | - | - |

| 10~11 | 600 | 700 | - | - | 600 | 750 | - | - |

| 12~14 | 850 | 1,000 | - | - | 700 | 800 | - | - |

| 15~17 | 650 | 800 | - | - | 550 | 650 | - | - |

| 18~29 | 650 | 800 | - | 2,500 | 550 | 650 | - | 2,500 |

| 30~49 | 650 | 750 | - | 2,500 | 550 | 650 | - | 2,500 |

| 50~64 | 600 | 750 | - | 2,500 | 550 | 650 | - | 2,500 |

| 65~74 | 600 | 750 | - | 2,500 | 550 | 650 | - | 2,500 |

| 75以上 | 600 | 750 | - | 2,500 | 500 | 600 | - | 2,500 |

| 妊婦(付加量) | +0 | +0 | - | - | ||||

| 授乳婦(付加量) | +0 | +0 | - | - | ||||

出典:厚生労働省『「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書』

欠乏した場合

骨粗しょう症や骨軟化症のリスクが高まります。「CKDでのカルシウム代謝の変化」でも触れましたが、血管の石灰化(異所性石灰化)により、心筋梗塞や脳梗塞などのリスクも高まる可能性があります。

摂りすぎないためには

通常の食事をしていれば摂りすぎてしまうことはありませんが、腎臓の機能が低下している場合は排泄する機能が働かなくなり、体の中にカルシウムが溜まります。

サプリメントによる摂りすぎも含め、過剰になると鉄や亜鉛の吸収障害を引き起こすという報告もあり、耐容上限量(習慣的な摂取量の上限)が定められています。

さまざまな病気とカルシウム

カルシウムやリンの不足やバランスの変化で骨粗しょう症や骨軟化症のリスクが高まり、それらの骨の健康を通じてフレイル(加齢に伴う心身の活力の低下)にもつながると考えられています。

また、CKDの合併症として知られる二次性副甲状腺機能亢進症は、副甲状腺ホルモン(PTH)が過剰に分泌される病気で、カルシウムやリンの代謝バランスの乱れによって起こります。

最近の研究では、認知機能の低下や認知症のリスクとカルシウムの関連性も示されており、認知症予防の観点からもカルシウムに注目する価値があると言われています。

カルシウムを多く含む食品

乳製品:牛乳、ヨーグルト、プロセスチーズ など

野菜類:小松菜、菜の花、水菜、切り干し大根 など

海藻類:ひじき

魚介類:さくらえび(素干し)、ししゃも など

豆類:木綿豆腐、納豆、厚揚げ など

マグネシウム(Mg)

マグネシウムの主な特徴と働き

マグネシウムは、骨や歯に含まれるほか、カルシウムやリンの代謝を調整し、酵素反応や神経・筋肉の機能、エネルギー産生がスムーズに行えるように働いています。

特徴

- 体には体重の0.04%のマグネシウムがある

- 50〜60%は骨に、約30%は筋肉に含まれる

働き

- 骨や歯の構成成分

- 酵素の反応やエネルギー産生に関わる

- 神経伝達に関わる

- 筋肉の収縮に関わる

体内に入ったマグネシウムは...

腸で吸収された後、骨や筋肉、臓器に広く分布します。腎臓で調整・排泄されます。

CKDでのマグネシウム代謝の変化

CKDにおけるマグネシウム異常は、病気の進行度やそれぞれの生活習慣、併用薬などによって、低マグネシウム血症と高マグネシウム血症のどちらも起こりうるという複雑な状況です。

低マグネシウム血症の場合、腎臓の機能低下のスピードが早いという報告があります。カリウムを多く含む食品はマグネシウムも豊富に含まれるため、カリウムを制限している場合はマグネシウムも不足しやすく注意が必要です。

マグネシウムの食事摂取量基準(mg/日)

左にスワイプすると表全体を見ることができます。

| 性別 | 男性 | 女性 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 年齢等 | 推定 平均 必要量 |

推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |

推定 平均 必要量 |

推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |

| 0~5(月) | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - |

| 6~11(月) | - | - | 60 | - | - | - | 60 | - |

| 1~2 | 60 | 70 | - | - | 60 | 70 | - | - |

| 3~5 | 80 | 100 | - | - | 80 | 100 | - | - |

| 6~7 | 110 | 130 | - | - | 110 | 130 | - | - |

| 8~9 | 140 | 170 | - | - | 140 | 160 | - | - |

| 10~11 | 180 | 210 | - | - | 180 | 220 | - | - |

| 12~14 | 250 | 290 | - | - | 240 | 290 | - | - |

| 15~17 | 300 | 360 | - | - | 260 | 310 | - | - |

| 18~29 | 280 | 340 | - | - | 230 | 280 | - | - |

| 30~49 | 320 | 380 | - | - | 240 | 290 | - | - |

| 50~64 | 310 | 370 | - | - | 240 | 290 | - | - |

| 65~74 | 290 | 350 | - | - | 240 | 280 | - | - |

| 75以上 | 270 | 330 | - | - | 220 | 270 | - | - |

| 妊婦(付加量) | +30 | +40 | - | - | ||||

| 授乳婦(付加量) | +0 | +0 | - | - | ||||

※通常の食品以外からの摂取量の耐容上限量は、成人の場合350mg/日、小児では5mg/kg体重/日とした。それ以外の通常の食品からの摂取の場合、耐容上限量は設定しない。

出典:厚生労働省『「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書』

欠乏した場合

マグネシウムが不足すると、不整脈や筋肉のけいれんが起こりやすくなります。また、吐き気や精神的な不調が現れることもあります。長期的な不足は、心臓病、糖尿病、高血圧などの生活習慣病や、骨粗鬆症のリスクを高める可能性も指摘されています。

摂りすぎないためには

通常の食事をしていればマグネシウムを摂りすぎてしまうことはありませんが、腎臓の機能が低下している場合は排泄する機能が働かなくなり、体の中にマグネシウムが溜まります。

さまざまな病気とマグネシウム

高血圧予防のためにマグネシウムを摂ることが良い可能性がありますが、サプリメントでの効果はまだはっきりしていません。摂りすぎには注意が必要です。

適切な量のマグネシウムは、糖尿病やメタボリックシンドロームのリスクも下げる可能性があると報告されています。

マグネシウムを多く含む食品

種実類:アーモンド、カシューナッツ、落花生、くるみ など

穀類:全粒粉、玄米、そば など

魚介類:干しえび、まいわし、キンメダイ、牡蠣 など

海藻類:青のり、ひじき など

その他:糸引き納豆、木綿豆腐、枝豆、ほうれん草 など

リン(P)

リンの主な特徴と働き

リンは、体内でカルシウムに次いで多く存在するミネラルです。カルシウムと結合して骨や歯に含まれ、エネルギー代謝にも重要な役割を担っています。

特徴

- 体には体重の1%のリンがある

- 大部分の85%は骨や歯に存在し、14%が軟組織や細胞膜、1%が細胞外液に含まれる

働き

- 骨や歯の構成成分

- エネルギー物質の構成成分

- リン脂質として細胞膜の構成成分になる

- DNAなどの核酸の構成成分

体内に入ったリンは...

摂取されたリンは約6〜7割が腸で吸収され、骨や細胞内に運ばれます。リンの血中濃度の調整は腎臓が担っており、ホルモンの働きで血液中のリン濃度を調節しています。

CKDでのリン代謝の変化

「CKDでのカルシウム代謝の変化」を参照

リンの食事摂取量基準(mg/日)

| 性別 | 男性 | 女性 | ||

|---|---|---|---|---|

| 年齢等 | 目安量 | 耐容上限量 | 目安量 | 耐容上限量 |

| 0~5(月) | 120 | - | 120 | - |

| 6~11(月) | 260 | - | 260 | - |

| 1~2 | 600 | - | 500 | - |

| 3~5 | 700 | - | 700 | - |

| 6~7 | 900 | - | 800 | - |

| 8~9 | 1,000 | - | 900 | - |

| 10~11 | 1,100 | - | 1,000 | - |

| 12~14 | 1,200 | - | 1,100 | - |

| 15~17 | 1,200 | - | 1,000 | - |

| 18~29 | 1,000 | 3,000 | 800 | 3,000 |

| 30~49 | 1,000 | 3,000 | 800 | 3,000 |

| 50~64 | 1,000 | 3,000 | 800 | 3,000 |

| 65~74 | 1,000 | 3,000 | 800 | 3,000 |

| 75以上 | 1,000 | 3,000 | 800 | 3,000 |

| 妊婦 | 800 | - | ||

| 授乳婦 | 800 | - | ||

出典:厚生労働省『「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書』

欠乏した場合

通常の食事をしていればリンが不足することはありません。

摂りすぎないためには

清涼飲料水、食肉製品(ハム、ソーセージなど)、魚肉ねり製品、即席めんなどの加工食品にはpH調整剤などの添加物として無機リンが含まれています。食品に由来する有機リンより吸収されやすいとされており、加工食品に偏った食事を続けていると摂りすぎになるかもしれません。

さまざまな病気とリン

「さまざまな病気とカルシウム」を参照

リンを多く含む食品

リンはたんぱく質を豊富に含む食品に多く含まれています。

乳製品:プロセスチーズ、ヨーグルト、牛乳 など

肉類:豚レバー、鶏ささ身 など

魚介類:まいわし、キンメダイ、ししゃも、わかさぎ、うなぎ など

「ミネラルとのおつきあい」シリーズ

― with Kidneyプロジェクト 開催中のアンケート ―

この記事はどうでしたか?

参考

- 五関 正江 (監修)『ビタミン・ミネラルがよくわかる本』つちや書店 (2023/7/4)

- 厚生労働省『「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書』(2025/8 アクセス)

- 厚生労働省『日本人の食事摂取基準(2025年版)の策定ポイント』(2025/8 アクセス)

- 加藤 明彦 (編集), 竹谷 豊 (編集), 脇野 修 (編集), 北島 幸枝 (編集)『腎臓栄養学』朝倉書店 (2024/4/18)

- 北島 幸枝 (編集, 著)『イラストで楽しくまなぶ 転ばぬ先の生化学:栄養治療に役立つ!栄養素のはたらきがわかる! (ニュートリションケア2023年冬季増刊)』メディカ出版 (2023/12/19)

- 農林水産省『みんなの食育』(2025/8 アクセス)

食生活研究室の最新記事

- 慢性腎臓病(CKD)と食のリテラシー【第7回】ミネラルとのおつきあい その⑤血をつくる微量ミネラル―鉄・亜鉛・銅

2025.11.17 - 慢性腎臓病(CKD)と食のリテラシー【第6回】ミネラルとのおつきあい その④身近なSOSサインとミネラル

2025.09.22 - 慢性腎臓病(CKD)と食のリテラシー【第5回】ミネラルとのおつきあい その③骨にとって大切な多量ミネラル―カルシウム、マグネシウム、リン

2025.08.25 - 腎臓病・透析をしている方にも知っていただきたい、視覚障害と食について【第11回】視覚障害者がラーメンや丼物を選ぶ理由

2025.06.16 - 慢性腎臓病(CKD)と食のリテラシー【第4回】ミネラルとのおつきあい その②体のリズムを保つ多量ミネラル―ナトリウム、カリウム

2025.05.26