生き活きナビ(サポート情報)腎臓病・透析に関わるすべての人の幸せのための じんラボ

慢性腎臓病(CKD)のセルフマネジメントの教科書として『養生訓』を読んでみる

2025.4.21

緑の文字の用語をクリックすると用語解説ページに移動するよ。

じんラボ をフォローして最新情報をチェック!

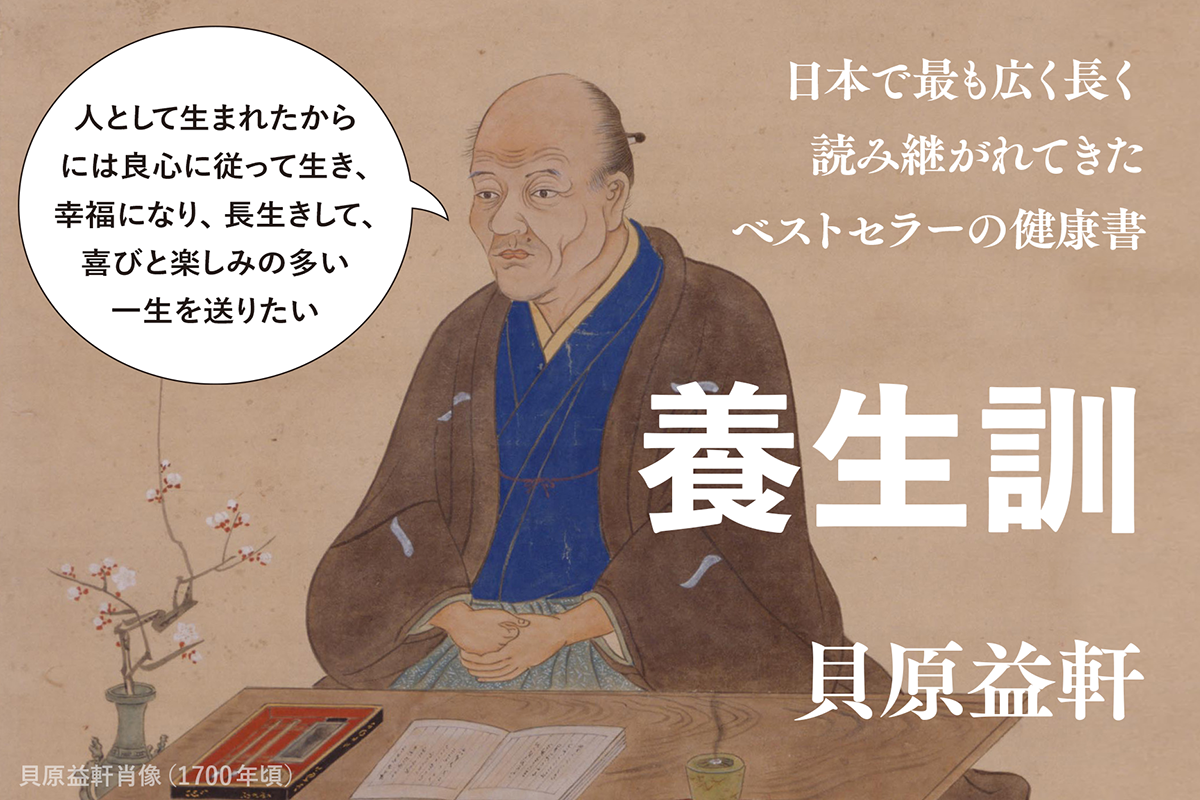

江戸時代中期の1713(正德3)年、貝原益軒という当時80歳代の医師によって『養生訓(ようじょうくん)』という健康書が出版されました。 健康に長生きするための心得や生活の指針をまとめたもので、日本で最も広く長く読み継がれてきたベストセラーです。出版されるやいなやすぐに評判となり、幕末までに12回も重版されました。

『養生訓』以前の医学書や健康書はほとんどが中国大陸からの書物をまとめたものでしたが、『養生訓』は日本人が取り入れやすい内容だったことと、著者の益軒が健康で83歳まで生きたことなどが人気の理由だったようです(江戸時代中期の平均寿命は諸説あり、一説では30歳程度※1、一説では67.6歳※2)。厚生労働省によると、2023年の日本人男性の平均寿命は81.09歳(女性は87.14歳)、今の時代でも長生きだと言えますね。

私が『養生訓』を初めて読んだのは、きっかけは忘れましたがおそらく2000年前後だったと思います。その後もわかりやすく編訳したものが複数出版されており、再び『超訳 養生訓 病気にならない体をつくる』を手にとってみたところ、2000年以降、厚生労働省が提唱している新しい考え方による国民健康づくり運動「健康日本21」は、『養生訓』を意識しているのではないかと感じたほど普遍的で、今どきな印象を強く受けました。※3

そこで、腎臓を長持ちさせるための生活習慣として使えそうな節を一部ピックアップして、皆さんにご紹介します。『養生訓』は普通に読んでも面白いため、興味をもった方はぜひ手にとってみてください。

※1:厚生統計局「国民衛生の動向」より

※2:立川昭二(著)『江戸病草紙』より

※3:with KidneyプロジェクトのCKDシート制作などのために、「健康日本21」はもちろんのこと、腎臓を長持ちさせるための生活習慣で頭がいっぱいになっていることが影響していそうです(^^;)

自分の体に関心を持つこと、養生に努めること

庭に草木を植えて愛する人は、丹精を込めて世話をして、その生育を喜んで、衰えるのを見て悲しむ。草木に比べると自分の体ははるかに大切なのだから、植物に注ぐ以上に愛情を注いで、若いうちから養生の術を早くマスターした方が良い。

巻第一 総論上

人間の体に、より強い関心と思慮深い管理が必要、そのテクニックも早く身につけておいた方が良い、ということですね。今風で言うと「予防医療」のことを言っているかのようにも受け取れますね。

淡白で薄味のものがよい

味が濃いものや油っこいものは多く食べない方が良い。(中略)吸い物は一椀、肉は一切れで十分、副菜は1〜2品、肉は食べすぎないこと。

巻第三 飲食上

CKDの食事療法と言えば、まず減塩ですね。食事の品数に関しては、現代の飽食に対する警告のようです。実際、『養生訓』が出版された頃の時代の食事は「生きるため」だけではなく「楽しむこと」という意識の変化もあり、栄養過多からくる病気に注目が集まっていたこともあるそうです。

習慣にすれば辛くなくなる

良いことも悪いことも、どんな習慣を身につけたかで決まる。養生も例外ではなく、怠らずに養生に励むことや、欲求を抑えることも、根気強く続けて習慣にすれば苦にならなくなる。逆にだらしがない習慣を続けてしまうと、いざ病気になって努力しても苦痛を感じるばかりで耐えられないだろう。

巻第二 総論下

後半の「いざ病気になって〜」以降は若干手厳しい印象ですが、確かに、病気になっても禁煙できない人などは当てはまってしまいますね。

運動で健康増進

毎日少しずつでも体を動かした方が良い。楽な姿勢で長時間座り続けてはいけない。(中略)運動すれば、鍼灸の世話にならなくても同様の効果を得られる。鍼灸の熱さや痛みに耐えなくてもいいので楽である。

巻第一 総論上

少しでも体を動かした方が良いということは常識になりつつあります。運動というとハードルが高く感じるかもしれませんが、立つ、歩く、などのちょっとした身体活動にも意味はあります。

排泄を我慢しない

小便も大便も我慢せずに速やかに出すこと。忙しくても後回しにするのはよくない。小便を長いこと我慢していると、病気になることがある。(中略)小便を長く我慢するのは危険だ。

巻第五 二便

CKDでは便秘になりやすいため、適切な排便管理を行うことが推奨されていますし、排尿を我慢すると腎臓に負担をかけます。

最低限の医療知識を身につけて、良い医師を見つける

医師でなくても、医療の知識が多少なりともあれば、自身の養生や他人を助けるのに役立つ。しかし医学を学んでいない人間がむやみに薬を使ってはいけない。医療の知識は医者の良し悪しを判断する一助となる。自己判断で薬を使わず、良い医師を選んでまかせるべきだ。

巻第六 択医

治療方針などは知っておいた方が良いですが、間違うと深刻な事態を招きかねない薬の選択などは、しっかり主治医に相談した方がいいですよね。

薬の判断は難しい

薬を乱用し病気が悪化し、長い闘病生活の果に命を落とすケースもあり残念なことだ。薬を用いなくても治る病気もあるが、それでも薬を用いるべきときもあるから、薬の服用は慎重に行わないといけない。

巻第七 用薬

腎臓の機能が低下したCKDでは、腎臓から排泄される薬は排泄が遅延し、効果が強く出すぎたり、副作用が現れる可能性があります。

お手元に一冊どうでしょう

『養生訓』にはいくつかの現代語訳版があります。わたしの手元には、現在4冊の『養生訓』があり、そのうちの1冊、岩波書店『養生訓・和俗童子訓』は現代語訳ではないため、読むのがとても大変です。すべての現代語訳を読んだわけではありませんが、手元の現代語訳3冊の特徴をあげておきます。

貝原 益軒 (著), 奥田 昌子 (編集)

- ディスカヴァー・トゥエンティワン (2023/10/20)

- ISBN-10: 4799329928

- ISBN-13: 978-4799329924

- 200ページ

「現役医師が、現代医学の観点からみて正しい項目だけを採用」という点において安心して読めます。1ページに1項目のレイアウトで非常にすっきりまとまっており、入門書としておすすめです。

貝原 益軒 (著), 城島 明彦 (翻訳)

- 致知出版社 (2015/11/27)

- ISBN-10: 4800910897

- ISBN-13: 978-4800910899

- 355ページ

全文を淡々と読みやすい現代語訳に置き換えたものです。原著に興味がある方は、下敷きとして読んでおくと良いかもしれません。

貝原 益軒 (著), 城島 明彦 (翻訳)

- 三笠書房 (1984/12/1)

- ISBN-10: 4837912648

- ISBN-13: 978-4837912644

- 226ページ

現代語訳の後に著者の解説が入る形式で、ものがたりとして読み進めやすいです。医師の選び方について書かれた節では、著者が医師としての自分のライフワークとの一致に心が震える描写などにほっこりしました。

この記事はどうでしたか?

参考

- 貝原 益軒 (著), 石川 謙 (編さん)『養生訓・和俗童子訓』岩波書店 (1961/1/5)

- 貝原 益軒 (著), 奥田 昌子 (編集)『超訳 養生訓 病気にならない体をつくる』ディスカヴァー・トゥエンティワン (2023/10/20)

- 貝原 益軒 (著), 城島 明彦 (翻訳)『養生訓 (いつか読んでみたかった日本の名著シリーズ)』致知出版社 (2015/11/27)

- 貝原 益軒 (著), 城島 明彦 (翻訳)『貝原益軒『養生訓』を読む』三笠書房 (1984/12/1)

生き活きナビ内検索

- 腎臓病全般

- ご家族の方